古式製法でつくる本格派の味わい。時代の変化に寄り添う出汁を家庭に

2025/03/26

日本料理のみならず、近年では世界中の料理に「旨味」として用いられる日本の出汁。その可能性は計り知れません。京都の老舗出汁商「うね乃」では、天然素材を用いて、昔ながらの製法で出汁商品を製造します。時代のニーズに合わせ、簡便性や時短、味の汎用性を実現した商品は、国内外で評価されてきました。今回、編集長アッキーが「使ってみたい」と実感した「京のしろだし」や「だしジュレ」の特徴、そして「うね乃が大切にすること」について、代表取締役釆野(うねの)元英氏に取材陣がお伺いしました。

うね乃株式会社 代表取締役釆野元英氏

京都市南区、東寺近くにある風雅なたたずまいの本店。

―会社創業から現在までの経緯や業務内容をお教えください。

釆野 弊社の創業は1903年(明治36年)。ルーツは、滋賀県高島市で先祖が米や乾物を商ったことです。2代目の祖父の代で京都に拠点を移し、乾物を主力に削り節などを加工し、出汁販売店としての基盤を整えました。3代目は時代の変化に合わせて商品を開発。4代目の私の代になって、個人のお客様への販売にも着手し、素材の品質や確かな製法を守りつつ、現代の需要に合わせた商品を生み出しています。

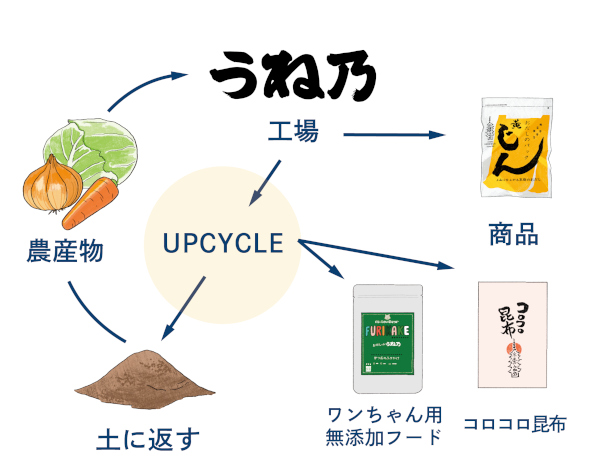

ここ数年は地域社会の発展や地球環境に配慮した製造も手掛けています。たとえば、製造後の出汁ガラを滋賀県に戻し、土壌改良剤として農作物生産に活用していただいております。そこで育った農産物は、再び原材料として利用する循環型システムを構築しました。

始末(SDGs)の精神を大切に、出汁をとった後のガラなどを土に戻したり、

リサイクルしたりと、アップサイクルにも取り組む。

―社長のご経歴と社長就任の経緯をお教えください。

釆野 うね乃の4代目として京都で生まれ、幼い頃から出汁や昆布、鰹節などが暮らしのなかにありました。京都という土地柄もありますが、生まれながらに後継者として周りから見られ育ったというのが実感です。祖父や職場の方たちも、昆布や鰹節について教えてくれる、いわば「出汁の英才教育」を受けて育ちました。

大学卒業後は、他の卸売会社で2年間勤務し、その後家業に戻って40歳で社長に就任しました。16年ほど前のことです。他の卸売会社で働いたことで、乾物など食品の流通や取引の実態に触れることができ、理解を深められたと思っています。京都には限らないのでしょうが、3代以上続くことは、ある意味“信頼の証”です。評判や信用を維持することが経営の根本になるとも思っています。

―卸売業から個人向けのBtoⅭへと移行、ネットの活用もされています。

釆野 そうですね。さまざまな制約も増え価格競争が激しくなったこともあり、BtoB市場から離れ、BtoCに焦点を当てる方向へと舵を切りました。簡単に出汁をとれる「だしパック」や調理に便利な「京のだし」など一般のご家庭向け商品開発に力を注いだのです。時を同じくして、インターネットが普及し始めたこともあって、1995年にはホームページを立ち上げました。97年には「おだし.com」のドメインを取得し、ウェブ販売をいち早く始めました。

個人消費者向けの商品は、だしパックや液体だし、粉だしなど多種多様。

用途に合わせて選べる多彩さも「うね乃」が支持される理由。

―卸売から個人向けへの転換にはご苦労もあったのでは?

釆野 私が会社に戻った頃から、飛躍的に出汁の市場は広がっていました。けれど、結局のところ品質よりも価格競争になっていたのも事実。大手ではない当社は、その競争に参加することはしたくない。むしろ、品質の向上や家庭ごとに違う味に対応できる商品を販売できるよう努めました。ですが、当初は個人のお客様の開拓や商品への信頼獲得に苦心しました。より広く知っていただこうと、デパートの京都物産展に出店するなど、直にお客様に商品を説明する対面販売の場を活用し、徐々に販路や顧客数を増やしていったのです。北海道から沖縄まで出向いて実演販売する。その甲斐あって、口コミで評判が広まりました。

ホームページで、詳細に商品紹介をしたことも功を奏しました。私たちのものづくりの考え方やお客様へのメッセージはもちろん、素材の上質さや添加物を使用しない出汁についてもご説明できたからです。

―うね乃さまの出汁の特徴をお教えください。

釆野 そもそも出汁とは、料理の主役ではありません。あくまで料理や主役の素材を引き立てる脇役なのです。お味噌汁のメインは味噌なのに、昆布や節のインパクトが強くなると味噌の風味が台無しになる。そういう出汁は作りたくない。つまり、素材や料理の邪魔にならない出汁をつくることが大切だと思っています。当社では、創業以来守ってきた天然素材をメインに化学調味料を使用せずつくる「料理を引き立てる出汁」を製造販売しています。

―独自商品も多数開発されています。

釆野 「おだしのパックじん」は、ティーバッグ形式で手軽に本格的な出汁が取れる商品です。水とともに沸騰させて煮だすだけでおいしい出汁がとれるから、昆布や鰹節などをご家庭で用意して、手間をかけて出汁をとる面倒がない。その手軽さと確かな味が評価をいただき、40年前から続く看板商品になりました。

「万能だしジュレ」も最近の人気商品です。寒天で固めた出汁をポンと入れるだけでおいしいお鍋がつくれる。調理は簡略化できるのに味は本物。昔から使う上撰けずり節や天然昆布など確かな材料を使っているからです。

まろやかで深い旨味の「京のしろだし」もヒット商品。15年前に開発し、6年前にモデルチェンジしました。当初使っていた昆布をまろやかな羅臼昆布に、鰹節をマイルドなマグロ節に変え、深くてまろやかな旨味を実現したのです。出汁が世界中で重用される今の時代に沿っていることも特長です。中華にもイタリアンにもフレンチにも合う出汁。一般のご家庭でも毎日和食という家は少なくなりました。だからこそ、パスタにも炒め物にも使えるような味が必要なのです。

「万能だしジュレ」は、上撰けずり節、天然昆布の出汁を醤油とみりんで味をととのえ、

寒天でジュレにしたもの。お鍋やうどんの出汁などに。

―新商品開発のご苦労はどんなこと?

釆野 時代の変化に添うことでしょうか。味の好みやトレンドは時代とともに変わります。天然昆布や鰹節など昔ながらの上質な材料はそのままに、現代の味のトーンに合わせる製造に注力しました。 お客様のライフスタイルも、どんどん変化しています。一人暮らしの方や夫婦ともに仕事を持つ家庭も増えています。手間暇をかけず簡単に、けれど本格的な出汁をとれることが求められる。送料や保存場所なども考えると常温で置けるものがいい。多様な要望に応えられる商品作りは必至です。

本格派の味わいを保つための製法には特に時間をかけています。たとえば、「万能だしジュレ」は、固形にするために加熱殺菌をする必要がありました。温度が高ければ高いほど安全性は担保されるけれど、風味は飛んでしまう。そのギリギリの温度帯を見つけるのに試行錯誤しました。時代のニーズに適応しつつ、いかにおいしさを保てるか。それは、これからの商品開発の課題でもあります。

―「京のしろだし」を使った社長のお薦め料理をお教えください。

釆野 先ほども申し上げましたが、「京のしろだし」は、手軽なうえに和洋中どんな料理にも使えるのが特長です。少しハードルが高い料理にも挑戦できます。たとえば、だし巻き卵や茶碗蒸し、浅漬けなどもこの出汁を加えるだけで簡単に味が決まります。酢の物ならば、お酢と「京のしろだし」を1対1で合わせて材料と和えるだけ。料理屋のような味になります。ほかにも、胡麻を加えてシャブシャブのタレにしたり、パスタの調味料にしたりするのもおすすめです。「京のしろだし」で仕上げた料理に胡椒をかけると、味変も楽しめます。

ハードルの高い和食も、「京のしろだし」を用いれば簡単に味が決まる。

―今後は海外市場へもさらに挑戦されます。

釆野 現状は、売上全体の10%が海外輸出です。特にアメリカでの需要が増加してきました。海外のユーザー様にもご満足いただくためには、味の汎用性も大切です。「京のしろだし」を鰹節ではなくマグロ節、羅臼昆布へと変えたように、世界の料理に対応できる味わいづくりも必要でしょう。また弊社の魅力は、あくまでも「天然素材」を軸としたものづくりです。時代の味覚や簡便性とのバランスも模索していきます。

―最後に今後の展望をお聞かせください。

釆野 まずは創業の理念を守ること。千年前から日本に伝わる鰹節や昆布を用いた出汁の文化を次世代に繋ぐことが使命だと思っています。そのためには、プロの料理だけでなく、家庭料理にとっても出汁が自然に馴染む存在であることを目指していきたい。弊社では、食の安全性や持続可能性への取り組みも行っています。常温保存可能な製品開発や、長期保存に適したパッケージへの工夫もそのひとつです。温暖化など地球環境が変化するなか、千年前とまったく同じ素材、まったく同じ製法で出汁をつくることは難しいし、その用途も多種多様です。けれど、どんな時代でも、出汁がそれぞれの「家庭の味」を象徴するものであってほしいと願います。

―貴重なお話をありがとうございました。

「京のしろだし」(760ml)

価格:¥1,426(税込)

店名:おだしのうね乃オンラインショップ

電話:0978-38-0075(9:00~17:00)

定休日:インターネットでのご注文は24時間365日受付

商品URL: https://odashi.com/products/151779598

オンラインショップ:https://odashi.com/

※紹介した商品・店舗情報はすべて、WEB掲載時の情報です。

変更もしくは販売が終了していることもあります。

<Guest’s profile>

釆野元英(うね乃株式会社 代表取締役)

「うね乃」四代目当主。京都市に生まれる。地元の大学を卒業後、乾物商社勤務を経て「うね乃」に入社。産地との緊密なコラボレーションの構築、及び古式製法を守った安心かつ安全な製品づくりによって、日本古来のだし文化の継承と発展に尽力する。近年は「簡便性の高いほんものの味」をキーワードに、より簡単に本物の味を楽しめる新商品の開発も推進。

<文/中井シノブ MC/藤井ちあき 画像協力/うね乃>