大分・豊後高田の魚市場直送!鮮度も旨味もひと味違う紅白かまぼこ「真玉の汐(またまのうしお)」

2025/04/11

紅白かまぼこといえば正月のおせちの彩りに入っているもの、などと思い込んでいませんか?今回、アッキーこと坂口明子編集長がチョイスしたのは、魚のことを知り尽くした魚市場が本気を出してつくった、こだわり満載の逸品。他とはひと味違う、味わい深い板付かまぼこです。大分県の豊後高田市で地方卸売市場として市民の食卓を支えつつ、練り製品を中心とした水産加工品の製造販売業も営む、株式会社高田魚市場 代表取締役の桑原猛氏に、スタッフがお話をうかがいました。

地方卸売市場 株式会社高田魚市場 代表取締役の桑原猛氏

―御社は、市場運営と食品加工業の二刀流だそうですね。

桑原 1928年(昭和3年)の開場以来、大分県北部にある国東(くにさき)半島の豊後高田市で、高田魚市場として市民の台所の役割を担ってきました。遠浅で干満の差が大きいことからさまざまな種類の魚が集まる豊前海。その豊饒な魚場にほど近いことにより質のよい新鮮な魚をお届けすることができ、90年以上にわたり、この地域の漁業を守り続けています。一方で、その市場内に加工場を併設し、海の恵みをふんだんに盛り込んだ練り製品などの加工品も製造しており、まさに二つの顔をもつ企業として発展してきました。

毎日、新鮮な魚介が集まる高田魚市場。加工品を製造する工場も併設されている。

―加工業の創業はいつ頃でしょうか?

桑原 登記上は1948年ということになりますが、もっと以前から食品加工も始めていたようです。弊社は私で4代目の社長になるのですが、創業者にあたる曾祖父の仕事の話はほとんど聞いたことがなくて、たぶん2代目の祖父の頃に、市場内の今とは別のところに加工場をつくったのじゃないかなと思います。先代の父もあまり資料を残さない人だったので、正確な時期は不明なんですよ。

―加工して直営する魚市場は、全国的にも珍しいのではないでしょうか。

桑原 きっかけは、今でいうSDGsです。市場で競り落とされることがない余りものや、規格外で捨ててしまう食材を有効活用できないだろうか、という"もったいない精神"からの取り組みを、当時から始めていました。

このあたりの漁場には小型の底引き網が多く、昔はタチウオやエソ、小エビなどが大量に獲れて市場に運ばれてきたそうです。でも、同じ魚が獲れ続けると、競りにはかかっても次第に買い手がつかなくなるんです。競り落とされない未利用の魚を集め、つぶして保存の効く魚肉かまぼこにしたり、エビせんべいのようなものを製造したり…。漁獲量が豊富だったからこそ始まった食品加工と、地場の新鮮な魚を扱う卸売市場の運営という二刀流で、成長を遂げてきたというわけです。

―桑原社長ご自身は、いつ頃のご入社ですか?

桑原 1994年になります。ここ豊後高田の地元で生まれ育ち、関西の大学を卒業後、いったん北九州の市場に就職して3年間ほど修行をし、しっかり鍛えていただいて帰ってきました。思い起こせば小学校の高学年くらいにはもう、高田魚市場に入社することを心に決めていたように思います。

―普段から市場には立たれるのでしょうか。

桑原 もちろん、毎日早朝から顔を出します。市場自体は基本的に朝5時から昼の2時半までなのですが、もう少し早い時間から出てきて、競りの現場にも立ち会います。買い付けに来るスーパーや魚屋、飲食店、料理人からバイヤーまで、大勢の人が朝から新鮮な魚を求めてめまぐるしく行き交って、そのうち加工場も動き出しますから、注文の電話がかかってきて…と、活気あふれる職場で、夕方までみっちり働きます。

競りで魚の集荷・分荷を行いつつ、魚の買い付けもして安定供給を継続。

―一般の方は市場には入れないのですか?

桑原 競りには仲買人の権利を持つ人しか参加できないので、一般の方は基本的には高田魚市場に入ることはできません。ただし、春と秋に市場開放の日があり、年に2回だけ入ることが可能です。これは、魚食普及を目的としたイベントで、地域の方々にもっと魚を食べることに慣れ親しんでもらいたい、という思いを込めた市場まつりです。地元の漁師たち自慢の新鮮な魚介類や加工品を調理して食べていただいたり販売したりし、毎回オープン前から行列ができるほどたくさんの方にお楽しみいただいています。※2025年は4月と10~11月に開催予定

―では、通常一般の方が御社の製品を購入するにはオンラインショップが主体になりますか?

桑原 今回ご紹介する紅白かまぼこ「真玉の汐(またまのうしお)」は、一般的なスーパーなどにはあまり卸しておりませんので、ぜひオンラインショップをご利用ください。魚のことを知り尽くした高田魚市場が、本気でつくったこだわりのかまぼこになります。

紅白かまぼこ「真玉の汐」は、豊後高田市にて、

ふるさと納税の返礼品としての取り扱いも。

―そのこだわりについて、詳しく教えてください。

桑原 一番の特長は、すり身としては最高級のスケトウダラを使って、無デンプンでつくったというところです。一般的にかまぼこは、魚のすり身にデンプンを足してつくります。デンプンには水分を含む性質があるため、カサを増してコストを抑えるのです。ただそうなるとどうしても旨味が薄れ、必要以上に塩分を増やして埋めたりもします。

この「真玉の汐」では、そういったことを一切せず、スケトウダラのすり身本来の味わいを最大限に引き出すようにつくっています。多少高額になっても、本当に価値のあるおいしいかまぼこを楽しめるようにいたしました。新鮮な魚を扱う魚市場内の工場からクール便で直送しますので、鮮度の高さをキープしたままお届けできるのも、ポイントのひとつです。

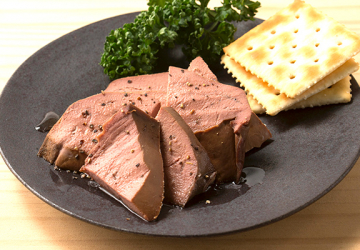

魚肉だけを板の上で丁寧に固めることで鮮度が落ちにくく、

凝縮した素材の旨味も存分に味わえる。

―開発の経緯をお聞かせください。

桑原 「真玉の汐」は、2018年に全国蒲鉾品評会で「広島県知事賞」を受賞しておりまして、開発はその1年ほど前にさかのぼります。とてもいい商品ができたので、もし賞がいただけたりしたら社員の自信と励みになると思い、エントリーしてみました。

じつは開発前、ある量販店さんに年末の商談に行ったところ、「年末は"いいかまぼこ"を仕入れて売りたい」と言われたんです。「"いいかまぼこ"って何?」と尋ねたら、「山口県産のかまぼこだ」と。確かに九州地方では、かまぼこといえば山口県が有名なんです。でも、なんかちょっとプチッときてしまいまして(笑)。大分県でもちゃんとしたかまぼこがつくれるんだ、ということを何とかして証明したいと思ったんです。

―御社の練り製品には、二刀流で鳴らした実績がありますからね。

桑原 ところがその頃、漁獲量が激減してしまって、以前のような素材の余裕はなくなっていたんです。そうなるともう、冷凍すり身に頼らざるを得なくて…。でもどうせ頼るんだったら、最高級のスケトウダラのすり身でいこう、やっぱり原料にはこだわっていかないとだめだ、と脱・コスト減の考え方で開発をしました。たくさんの方に大分県産のかまぼこのおいしさを知ってもらいたい。市場が本気を出さなくてどうする、という思いでいっぱいでした。

―歯触りがやさしく、上品な味わいでした。

桑原 本当においしいかまぼこって、口に入れた最初は少し味が薄く感じられるんです。でも噛んでいると、段々と旨味が広がっていくんですよね。

何でもそうだと思いますが、天然の素材は最初から強烈な味がするものではなくて、嚙んでいくうちに旨味が深くなってくるもの。「真玉の汐」がこだわったのは、口の中で旨味がじんわりと広がる、生で食べてこそおいしいかまぼこ本来の味への追及です。

―おすすめの食べ方はありますか。

桑原 これはもう、分厚く切って生のままが一番です。あとは、強いていえば、わさびと醬油を少しつけて食べる板わさも、刺身感覚でおいしい。正月のごちそうに紛れてしまうだけではもったいないので、晩酌のつまみや日々のおかずの1品として、じっくり味わってください。

思い切って分厚くカットすることで、噛むたびに広がるおいしさを堪能できる。

―「真玉の汐」という商品名の由来は?

桑原 真玉とは、真玉海岸のことです。豊後高田市の西側にある周防灘に面し、"日本の夕陽百選"にも選ばれた美しい夕日が見られる海岸線が続いています。汐は潮の満ち引きや海流の意味。かまぼこを、波が寄せては返す真玉の海に沈んでいく夕日に見立て、地元を代表する銘品になってほしいとの願いを込めて名付けました。

―開発を通じて、どのような思いに至りましたか?

桑原 じつは、先ほどの商談の後日談なのですが、大分県でも十分おいしいかまぼこができました、と再度売り込んだところ、やっぱり振り向いてもらえないんですよ。かまぼこにしては高い、とか何とか言って。ところが「広島県知事賞」を受賞したとたん、評価が変わったんです。まずきちんと食べてくれて、素材がいいねと言っていただけました。ですから、おいしいものの価値を広めたい、と思ったらやっぱり価格の設定だけ捉えていてはだめなんだな、素材へのこだわりが重要なんだな、と実感した開発ストーリーとなりました。

―他にもいろいろな商品を開発されているのでしょうか。

桑原 今はとにかく地元の特産品をつくりたいという気持ちで、いろいろとアンテナをはって試行錯誤しています。大分土産といえばこれ、というものをつくって全国に届けたい。練り製品でいえば、例えば仙台の笹かまぼこや、鹿児島のさつま揚げなどが有名ですが、大分の名産となると、何を思い浮かべますか?

―練り製品は浮かばないのですが、大分といえばカボス…でしょうか。

桑原 ですよね。じつはまだ構想・開発途中なのですが、「カボスイカしゅうまい」というのをつくっています。イカしゅうまいはどこにでも割とよくあると思うのですが、それにカボスを練り込んだので、カボスのよい香りがするんです。まずは業務用として販売し、展開していきたいと考えています。

それから、「鱧(はも)しゅうまい」。鱧は、大分県でも特に北部地方でよく食べられていまして、豊前海で獲れた新鮮なものを贅沢に使っています。弊社が自信をもっておすすめする加工品で、こちらは「真玉の汐」と同じオンラインショップで販売しています。

第73回 全国蒲鉾品評会で大日本水産会長賞を受賞した「鱧(はも)しゅうまい」。

―では最後に、今後の展望をお聞かせください。

桑原 加工部門においては、いまお話ししたようにとにかく大分の素材を使った大分らしい商品の開発を推し進めていきたいと考えています。

そして何より、弊社は市場部門が大きな柱ですので、これを支えに地域の第一次産業の発展にしっかりと寄与していきたい。特に水産業は、食生活の多様化や輸入水産物の増加などによって魚離れが著しく、全国的にも危機的な状況が続いています。私たちは、単なる売り手と買い手の仲介者であるだけでなく、漁業と関連産業の活性化の先導者でもあらねばなりません。

桑原 まずは豊後高田の旬の魚や地場食材の普及です。例えば国東半島で獲れるイカやタコって、味が濃くて本当においしいんですが、どうしても価格や供給量が安定しないんです。これを、冷凍技術を駆使していつでもそのおいしさが食卓まで届くようにする、それが漁師の収入安定に繋がり、後継者確保の支援にもなる、と考えます。

また将来的にはオンラインショップの拡大・本格運用も視野に入れ、多種多様な魚が集まる豊前の海から、旬の素材を新鮮なうちに全国の消費者に届けられるよう、努力を積み重ねていきます。

―豊後高田の魚をわが家でもいただける日が来るのが楽しみです!

桑原 それと同時に、地域に根ざした普及活動も継続して取り組んでいきたいと思っています。例えば先ほどお話しした市場まつりでは、来場した地元の子供たちに魚のつかみ取りをしてもらい、さばき方教室も一緒にやるんです。すると、自分でさばいた魚はみんなおいしい、おいしいって絶対食べるんですよ。鮮度が抜群ですから。そういった食育なども重ねて、小さい頃から魚食に慣れ親しんでもらえるといいですよね。

弊社では、魚を一尾、一尾、丁寧にさばいたり、アイデアを駆使して加工したり、地元の漁業を継続的に支えるべく、日々頑張っております。ですから皆さん、ぜひ魚をもっと食べてくださいね!

最後は市場の職人と桑原社長から

「魚を食べてください!」との力強いメッセージが。

―魚愛にあふれるインタビューとなりました。本日は、ありがとうございました!

「【真玉の汐】3本セット(赤/白/赤)」(赤2本、白1本 各120g)

価格:¥1,500(税込)

店名:高田魚市場

電話:0978-24-3500(月~金曜 6:00~15:00、水曜 6:00~12:00)

定休日:日曜・祝日

商品URL:https://takadauoichi.theshop.jp/items/34810040

オンラインショップ:https://takadauoichi.theshop.jp/

※紹介した商品・店舗情報はすべて、WEB掲載時の情報です。

変更もしくは販売が終了していることもあります。

<Guest’s profile>

桑原 猛(地方卸売市場 株式会社高田魚市場 代表取締役)

1968年、大分県豊後高田市生まれ。北九州魚市へ入社し、3年の修業期間を経て1994年株式会社高田魚市場へ入社。2010年、同社代表取締役に就任。

<文/亀田由美子 MC/田中香花 画像協力/高田魚市場>