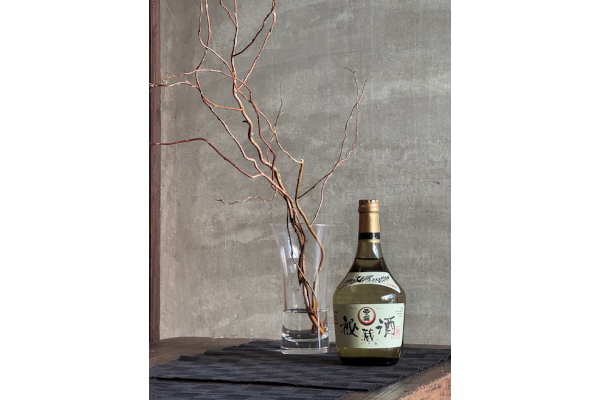

心から本物のお酒を愛する人へ、九州の蔵元とっておきの贈り物。「西の関 大吟醸 秘蔵酒」

2025/04/17

今回、アッキーこと坂口明子編集長が注目したのは、自然豊かで日本酒造りにも定評がある九州・大分県の酒蔵の「西の関 大吟醸 秘蔵酒」。日本酒好きには馴染み深い銘柄「西の関」において、門外不出の幻の酒、と位置付けられる最高級の大吟醸酒、めちゃめちゃ気になりませんか。蔵元である萱島酒造有限会社 代表取締役社長の萱島 進氏に、スタッフがお話を伺いました。

萱島酒造有限会社 代表取締役社長 萱島 進氏

―まずは御社について教えてください。

萱島 1873年(明治6年)創業の酒造メーカーです。大分県の国東(くにさき)半島東部に位置する国東市にて、152年に渡り酒類を製造・販売しております。古事記にその名の由来が記されると伝わる国東は、酒造りに最適な気候風土に恵まれた上に、美しい海に囲まれる半島ならではの豊饒な魚介類や、世界農業遺産にも認定される農業文化の産物など、古(いにしえ)から食材の宝庫でした。そんな豊かな食の恵みの傍らで酌み交わされてきた地元の酒、それが萱島酒造の原点です。おいしい郷土の味覚や風習に合う日本の酒~九州型日本酒を、昔も今も変わることなく造り続けています。

萱島酒造の代表銘柄「西の関」は、九州を代表する日本酒としてファンも多い。

―酒造りの特長をお聞かせください。

萱島 明治の半ば頃、日本全国に酒蔵は12,000軒もあったといわれています。それが今では約1,500軒。生き残ったのはわずか8%で、そのうちの1軒が弊社です。生き残った、ということは、おいしいと飲んでくださるお客さまがいたから。弊社は代々、地酒といわれる地方酒を、その地方の味覚に合うように造ってきましたから、地元のお客さまということです。地元の方々に、今年は甘いなあ、辛いなあなどと叱られたり褒められたりしながら、150年以上ものあいだ造り続けてきた。そのことは、弊社の酒造りを語る上で非常に大切なことだと思っています。

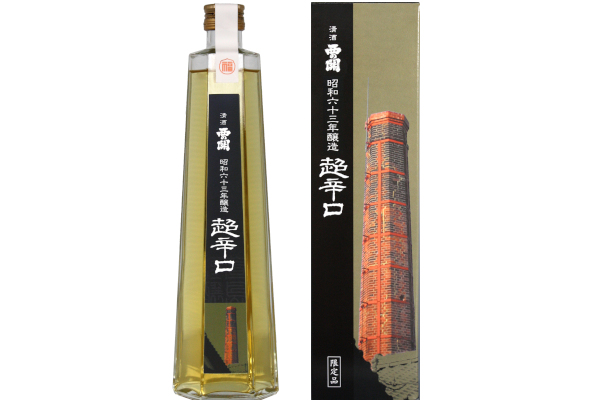

―御社の建物は、国の文化財に指定されているのだとか。

萱島 旧醸造所である冷蔵蔵をはじめ、明治から昭和初期に建設された建物が、1998年に文化庁より登録有形文化財に指定されました。いまなお現役酒蔵として稼働しており、昔の風景をとどめています。じつは修繕するのにも教育委員会や文化庁が絡んでくるので、維持が大変なんですけどね(笑)。

赤いレンガ造りの煙突が印象的な、萱島酒造の貴重な建築物。

―長い歴史を感じますが、酒造りはどのように継承されてきたのでしょうか。

萱島 杜氏(とうじ・日本酒製造における管理責任者)をはじめとする蔵人たち同士が繋いできた、職人から職人への技の伝承と学びがすべての土台となっています。創業以来、終始一貫して品質第一主義に徹した酒造りは、単なる技術者にまねできるものではありません。例えば酒を造る道具の扱いや洗い方ひとつとっても大切な欠かせない技があり、体で覚えていくしかないのです。大学で発酵・醸造を学んだだけの技術者にはない、五感を使って身につけた伝統の匠の技をもつ職人は唯一無二です。そのような職人を生み育てる環境づくりも、私の使命だと考えています。

米を蒸す工程では、職人が丁寧に洗って浸水・水切りしたあと、

木製の甑(こしき)という大きなセイロを使って蒸し上げる、昔ながらの手法を継承。

―萱島社長ご自身は何代目のご当主ですか?

萱島 5代目になります。ただ、じつは私は福岡県の生まれでして、こちらには"お嫁入り"してきたかたちになるんですよ(笑)。妻の父が先代となる、いわゆる入り婿なんです。東京の大学を出て、そのまま釣り具メーカーに就職して6年間くらい東京にいたのですが、妻に見初められまして(笑)。結婚して、大分の国東半島ってどこ?くらいに土地勘もなかったのですが、なんとなく流れで国東に行こうか、と決めてやってきました。ですから、当初は代表になるなんて夢にも思わなかったです。

―もともとお酒には詳しかったのですか?

萱島 いやいや、職場の飲み会に行くのも嫌だったくらい飲めなかったんです、当時は。だから勉強しました。まずは東京の滝野川醸造試験所に行き、2年間基礎をたたき込みました。私は大学も文系ですから、発酵だの醸造だのまるで分からない、そのレベルからです。

大分に帰ってからは、ひたすら門前の小僧。でも毎日やっていると自然と体が覚えていくものです。諸先輩方がいろいろ教えてくれて、蔵の中で少しずつ少しずつ、修行じゃないですけど覚えてきたという感じです。

―御社の代表銘柄「西の関」はどのようなお酒ですか?

萱島 明治20年代に、2代目にあたる萱島米三郎が造ったお酒です。西は西日本、関は横綱の意味で、"西日本の代表酒"になりたいとの大きな望みと努力を心に誓って命名したと聞いています。代々、当主は技術畑の職人が継いでいましたから、1907年(明治40年)、日本で初めて開催された全国清酒品評会でこの「西の関」が一等入賞したことは、重ねた研鑽と努力の成果が報われた誉として、長く語り継がれています。その頃は「西の花」や「四季の伽」など他にもいくつかの銘柄があったのですが、戦後、酒税法が変わったこともあり、「西の関」を代表銘柄として残しました。その後も数々の賞をいただくなどしながら、たゆまぬ努力と開発を継続しています。

「西の関」の原料となるうるち米は、大分県内で収穫される地米が約6割、

その他山田錦など他県の酒造好適米をブレンドして使用。

精米によって約70~35%まで磨く。

萱島 「西の関」の味わいは、お酒の味を形どる五味~甘・酸・辛・苦・渋~が調和した、日本酒らしい"旨い酒"を理想としています。地元に密着した伝統手造り手法を、現代に適するよう発展的に継承することで、日本酒本来の旨さを絶えず追求していきたいと考えています。

―今回ご紹介させていただく「西の関 大吟醸 秘蔵酒」について教えてください。

萱島 長い歴史と伝統を誇る萱島酒造にあって、長く門外不出といわれてきたとっておきの逸品です。1963年(昭和38年)12月に発売されたのですが、それは弊社にとって最も記念すべき事業といっても過言ではないことでした。

「秘蔵酒」は、「西の関」伝統の醸造技術の粋を集めて吟醸した原酒なのですが、それまで販売されることはなく、蔵人たちだけが飲めるものでした。酒税法で原酒の販売が禁止されていたからです。吟醸酒自体はもちろん売れていたのですが、原酒で出荷できなかった。ところが1962年に法改正があり、原酒で出すのが解禁されたことで初めて日の目を見たのです。蔵人たちが懸命に造った良質の酒が世に出ないなんておかしいじゃないか、と常々反骨心を抱いていた先代は、いち早く出荷を決めたそうです。それまで全く市場に出回ってこなかった幻の酒、ということで「秘蔵酒」と命名し、法改正の翌年、全国に先駆けて発売されました。

「西の関」のなかでも極上の一本となる「秘蔵酒」。

上品で趣のあるボトルは、ヨーロッパのブランデーがデザインモチーフなのだそう。

―反響はいかがだったのでしょうか。

萱島 じつは記録を見ると、初年度は20本程度しか売れなかったようです。選りぬきの酒造好適米のみを使用し、卓越した技術と管理のもと精米歩合35%という粟粒ほどにまで磨き抜いて醸す「秘蔵酒」ですが、当時の価格にして1,500円。普通酒が一升瓶で2本買える値段ですから、品質はよくても高かったのでしょうね。

時代と共に高級酒への評価は変わり、「秘蔵酒」も1973年(昭和48年)に西ドイツで催された世界の唎酒大会に推薦出品するなど、日本酒の代表として世界の専門家から高評価を得られるようになりました。国内外の本物の酒の味が好きな方々に向けて、今も発売時と変わらぬ製法、変わらぬ佇まいで届け続けています。

60年以上経った今でも、ラベルデザインもボトルの形状も当時のまま。

―どんな味わいのお酒でしょうか。

萱島 もともとは辛口タイプのお酒ですが、5年貯蔵してから出荷している関係で、熟成した旨味をもつのが特長です。フレッシュな新酒と違って時間をかけて熟成すると、先ほど申し上げた五味が相まってじんわりと旨さがやってくる、その時期を見計らって瓶詰めしております。

口に含むと高級リンゴにも似た自然の芳香と淡雪のように軽くまろやかな円熟の風味が贅沢に漂い、のど越しはまさに絹のごとく。酒の芸術品といっても遜色ないおいしさです。ひと口においしいといっても単純においしいのか、複雑微妙においしいのか、で意味合いが全然違うと思うのですが、複雑微妙の方を追いかけている味です。

ほんのりと淡い琥珀色をした滑らかなお酒で、お猪口ではなくブランデーやウイスキーのようにして飲みたくなる。

―おすすめの飲み方は?

萱島 冷やさず常温のまま少しずつグラスに注いで召し上がってください。ブランデーのように、ふっくらとしたグラス越しに掌で温めながらじっくり味わっていただくと、上質な風味が楽しめると思います。冷やすと酒が縮こまって、味が出てこないです。

料理の引き立て役というよりは、お酒単体の味を贅沢に楽しむ日本酒ですので、酒につまみは不要、というタイプの本格的な酒飲みの方にはぜひ飲んでいただきたいですね。食前酒としてもいいですし、燗酒をお好みならぬる燗にすることで、せっかくの香りを逃さず楽しめると思います。本当にお酒を愛する方への、「西の関」からの極上の贈り物と思って大切に飲んでいただけると嬉しいです。

「食事と一緒にガブガブ飲むというよりは、テレビでも観ながら少しずつゆっくりどうぞ」と、萱島社長。

―もう1種おすすめの、「超辛口 古酒」というのはどのようなお酒ですか?

萱島 こちらは「昭和63年醸造」の少し珍しいお酒です。今から37,8年前になりますが、日本酒に辛口ブームというのがやってきまして、やたらと辛口を飲むのが流行ったんです。飲まない人までもが、甘い酒はダメだね~なんて言っていた時代で(笑)、「西の関」でもやってみるか、と造りました。名前は「超辛口」。世間的にはそこまで辛くないのですが、うちのなかではかなり辛い方ということで名付けました。私もその頃はもう酒蔵で働いていましたが、非常にきれいないい酒だなと思っていました。

細身のボトルデザインも印象的な「昭和63年醸造 超辛口古酒」。

―1988年(昭和63年)に造ったものを今、販売するから古酒…ということですね。

萱島 じつはこれ、蔵のなかでずっと寝ていたお酒なんです。大分県というと、食事も含め九州のなかでも比較的甘口を好む地域でして、当時こんな辛い酒、「西の関」じゃあ売り切らないでしょうと封印されてしまって、放っておいたんです。今ネットなどで新酒として売り出せば相当褒められるような、いいお酒だったのですが、あの頃は地域主体ですから…。いい加減タンク開けてくださいよ~と怒られても、知らん顔して放置していました。

ところが年月が経ったある時、国税局の方が定例の検査にいらしてタンクを開けてみたら、古い割にはいい酒になってるなと、気づいたんです。味が驚くほどまろやかになって、それほど辛くない。寝かすとこんなに変わるなんて、アルコールって本当に面白いと思い販売することにしました。

―ではその国税局の検査がなかったら…

萱島 ずっと放置して、販売することはなかったかもしれません。私自身は半信半疑だったのですが、検査の方もおいしいと褒めてくれたので、販売すれば喜んでもらえるかなと思いました。 検査がなかったら100年寝ていたかもしれませんね(笑)。

―特長を教えてください。

萱島 そのような成り立ちから「超辛口」の名になっていますが、単なるすっきり系の辛口ではなく、非常にまろやかな辛口です。香りも鼻腔を潤すような甘深い薫香を漂わせますので、やはり冷やさず常温のまま、ゆっくりと味わって飲んでください。しっかりとした琥珀色も、希少な特長のひとつです。日本酒は熟成の過程で次第に琥珀色に変わっていきますから、これこそが40年近く寝かせた古酒の証。無色透明のものは、ろ過する際に色を抜くためなのですが、「超辛口」はきちんと品質管理を施したタンクの中で少しずつ濃さを増していたのです。この美しさを見た目からも楽しめるよう、細長く特徴的な透明ボトルに詰めてお届けします。茶色く見えるのは、ボトルの色ではなく中身なのです。

一般的な無色透明の日本酒とは違う、ブランデーのように濃い琥珀色が美しい。

ボトルデザインは、萱島酒造の建物にあるレンガ造りの六角形の煙突に見立てたのだそう。

―それでは最後に、今後の展望をお聞かせください。

萱島 スピード感が大事、という世の中ですけれど、今後酒蔵としてはむしろ、そのスピードや流行に追いつかない作業をやっていかなければと思っています。日本酒への要望や嗜好の流れも多々あるとは思いますが、1年や2年で廃れるような平面的な企画では"いいものを造る"という酒造メーカーとしての当たり前の使命が果たせないのです。

短期的な流行に左右されず、長期的・本質的な酒造りを徹底する。日本酒って奥が深いもの、という認識をもって立体感のある味にこだわり、時間が経つと変わっていくことや5年先、10年先どうなるか、ということを身をもって深く研究する。もっと時間をかけるということです。

同じ発酵食品でわかりやすく漬け物で例えると、市販の添加物でお手軽に漬けた浅漬けより、昔ながらのぬか漬けなり、粕漬けなり、じっくり漬けたものの方が味わいが深く、安心感もありますよね。口に入れるものには、そういった余韻が何より大事なのです。余韻を感じて楽しむことが、日本酒のバリエーション増にもなり、日本酒業界全体の活性化に繋がると、信じています。

―長い時間をかけて醸す日本酒の蔵元ならではの貴重なお話、誠にありがとうございました!

「西の関 大吟醸 秘蔵酒」(720ml)

価格:¥4,600(税込)

店名:萱島酒造オンラインショップ

電話:0978-72-1181(9:00~16:00)

定休日:インターネットでのご注文は24時間365日受付

商品URL:https://www.nishinoseki.com/product/hizoshu/

オンラインショップ:https://nishinoseki.shop-pro.jp/

「昭和63年醸造 超辛口古酒」(500ml)

価格:¥3,500(税込)

店名:萱島酒造オンラインショップ

電話:0978-72-1181(9:00~16:00)

定休日:インターネットでのご注文は24時間365日受付

商品URL: https://www.nishinoseki.com/product/63koshu/

オンラインショップ:https://nishinoseki.shop-pro.jp/

※紹介した商品・店舗情報はすべて、WEB掲載時の情報です。

変更もしくは販売が終了していることもあります。

<Guest’s profile>

萱島 進(萱島酒造有限会社 代表取締役社長)

1948年、福岡県豊前市生まれ。慶応義塾大学を卒業後、釣り具メーカー勤務ののち1976年に萱島酒造に入社。常務を経て、2000年より現職。県酒造組合会長、県奨学会理事長などを歴任。国東市国東町在住。仏の里で酒造りに携わって49年。5代目当主として先代から引き継いだ「西の関」の味を守り育ててきた一方で、海外展開や焼酎への挑戦と、蔵に新風を吹き込む。

<文/亀田由美子 MC/田中香花 画像協力/萱島酒造>